Oben und unten: Macht, Hierarchie und Autorität

Warum Menschen sich Autoritäten unterordnen und was Hierarchien bringen – eine evolutionsbiologische Spurensuche bis in die Jetztzeit.

Peter Iwaniewicz

Vorwort: Wie in allen sozialen Gruppen gibt es in den Religionen – also auch im Buddhismus – Machtausübung, Autoritäten und Hierarchien. Eine Möglichkeit, über Macht, Autorität und Hierarchie zu diskutieren, ist, sich deren biologischer Herkunft und ihrer Funktion in den sozialen Gruppen bewusst zu sein.

Jeder von uns hat in seinem beruflichen oder privaten Umfeld schon Chefs und deren Machtrituale und Dominanzgesten erlebt. Menschliches Verhalten wie Aggression, Mitgefühl, Konkurrenz oder Kooperation lässt sich nicht ohne unsere evolutionsbiologische Entwicklungsgeschichte verstehen. Wobei, um dies vorwegzunehmen, es keinen Sinn macht, unsere komplexen Handlungsweisen nur mit dem Tunnelblick einer einzigen Disziplin zu betrachten, sei es Biologie, Psychologie oder Kulturwissenschaft. Die entscheidende Frage ist, warum wir so geworden sind, wie wir sind.

Dabei hilft uns ein vergleichender Blick auf unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen. Verhaltensforschung an ihnen hat den Vorteil, dass sich bei ihnen Machtstrukturen und Verhaltensmuster leichter als bei Menschen erkennen lassen. Schimpansen-Clans werden von männlichen Leittieren dominiert und ihr Alltag ist von aggressiven körperlichen Verhaltensritualen geprägt, während bei Bonobos, den sogenannten Zwergschimpansen, vor allem Frauen mit hoher sozialer Kompetenz die Gruppe beherrschen. Diese beiden Strategien entsprechen interessanterweise auch unserem Umgang mit Macht.

Der britische Philosoph Bertrand Russell definierte Macht als die primäre Triebkraft menschlichen Handelns und die Soziologen Michel Crozier und Erhard Friedberg postulierten in ihrem Buch ‚Macht und Organisation‘ sogar, dass ‚gemeinschaftliches Handeln ohne die Ausübung von Macht nicht möglich ist‘. Diese These wird durch die Situation von Schimpansen in ihrem natürlichen Umfeld gut belegt: Diese sind zwar mit ihren dolchartigen Eckzähnen durchaus wehrhaft, als einzelne Lebewesen würden sie aber gegen ihre natürlichen Feinde, die Leoparden, im direkten Wettkampf unterliegen. Hier verteidigt sich die Gruppe bei Angriffen gemeinsam gegen diese Raubkatzen und bietet den Schwächeren einen wirksamen Schutz. Auch bei der Nahrungssuche wird die Beute aufgeteilt. Allerdings laufen diese Interaktionen nicht ohne Streit ab: Wer bekommt am meisten ab, wer darf sich mit den attraktivsten Frauen paaren, wer hat ausreichend Freunde als Unterstützung?

Weder das Leben in der Savanne noch das in der menschlichen Zivilisation ist friedlich: Macht bedeutet immer freien Zugang zu Ressourcen – also vor allem zu Nahrung, guten Schlafplätzen und Fortpflanzung. Und dies müssen Menschen wie Schimpansen gegen den Widerstand und die Interessen anderer durchsetzen. Macht ist eine Funktion, die man in einer Gruppe ausüben darf. Selbst bei Menschenaffen, wo körperliche Merkmale wie Körpergröße und Kraft vorrangige Quellen der Macht darstellen, könnte sogar der stärkste Affe jederzeit von der Gemeinschaft aller anderen Gruppenmitglieder vertrieben oder sogar getötet werden.

Macht ist keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern beschreibt ein soziales Wirkungsgefüge.

Gorillas

Gorillas© Adrien Sifre | (CC BY-NC-ND 2.0)

Die politische Aktivistin und Theoretikerin Hannah Arendt erkannte diesen Mechanismus auch in der menschlichen Gesellschaft und schrieb: „Über Macht verfügt niemals nur ein Einzelner. Sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so lange existent, wie die Gruppe zusammenhält.“ In einer hierarchischen Organisation wird zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende mit Positionsmacht ausgestattet und alle Mitglieder dieser Gruppe akzeptieren dies. Gegenüber einer außenstehenden Gruppe, zum Beispiel einer anderen Firma, könnte er nicht einmal einer Reinigungskraft etwas anordnen. Macht ist daher keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern beschreibt ein soziales Wirkungsgefüge.

Bei Schimpansen und im Wilden Westen dominieren oft körperbasierte Machtkämpfe. Grundsätzlich würde ein direkter Kampf zwar die Situation sehr schnell klären, aber das Risiko, dabei verletzt oder sogar getötet zu werden, spricht für eine vorsichtigere Vorgangsweise.

Daher gehen einem Kampf immer Drohgebärden voraus. Menschenaffen schlagen mit Ästen auf den Boden, sträuben ihr Fell und richten sich möglichst groß auf. Nicht viel dezenter verläuft dies bei Menschen. Hier wird geschimpft, angedroht und mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Ziel dabei ist es immer, den jeweils anderen zum Rückzug zu zwingen, ohne dass es zu direktem Körperkontakt kommt.

Solche Auseinandersetzungen können sich oft sehr lange hinziehen und die Handlungsfähigkeit einer Gruppe lähmen. Rivalisieren Mitarbeiter um die Führungsposition, dann leiden auch immer das Betriebsklima und die Produktivität der Organisation. Ebenso verhält es sich bei Schimpansen-Clans, wo dann mehr Energie in Hierarchiekämpfe gesteckt wird als in die Futtersuche.

Der Mehrwert der Hierarchie: Je klarer sie geregelt ist, umso weniger Konfrontationen gibt es und umso stabiler ist die Gruppe.

Eine andere, nicht gewaltorientierte Machtstrategie findet man bei den Bonobos. Hierarchisch hochstehende Affenfrauen erhalten ihren Status vor allem durch sozialmanipulatives Verhalten. Durch ihre besondere soziale Kompetenz gelingt es ihnen, möglichst viele Unterstützer hinter sich zu versammeln, die ihnen zu mächtigen Positionen verhelfen.

Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit eines Lebewesens, Bewusstseinsvorgänge bei anderen nachvollziehen zu können. Jemand, der Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen bei seinen Artgenossen richtig einschätzen und im Voraus erkennen kann, dem wird es möglich sein, die Mitglieder seiner Gruppe auch in seinem Sinn beeinflussen zu können.

Bonobo Familie

Bonobo Familie© Beth Wilson | (CC BY-NC-ND 2.0)

Macht versus Selbstlosigkeit

Damit kommt eine zweite Strategie zur Erreichung hoher hierarchischer Positionen ins Spiel, die unsere menschliche Gesellschaft im Besonderen prägt: Politik. Zwischen einzelnen Nationalstaaten sind zwar noch immer militärische Drohgebärden verbreitet, aber innerhalb eines Landes werden Interessenkonflikte hauptsächlich gewaltfrei auf dem Überzeugungsweg geregelt.

Der französische Philosoph und Religionskritiker Auguste Comte führte im 19. Jahrhundert den Ausdruck Altruismus als Gegenbegriff zum Egoismus ein. Mit diesem freiwillig gewählten Verhalten hilft eine Person einer anderen, ohne unmittelbar eine Gegenleistung dafür zu verlangen. Es besteht jedoch die Erwartung, dass der andere diese Wohltat nicht vergisst, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zurückgibt. Mit Computermodellen konnte nachgewiesen werden, dass sich kooperative Strategien gegenüber betrügerischen Handlungsweisen langfristig durchsetzen. Altruismus ist eigentlich ein zeitversetztes Tauschgeschäft, bei dem sich der Gebende der Dankbarkeit und Unterstützung durch den Nehmenden versichert.

Auf allen Ebenen unserer Gesellschaft – im Parlament, im Arbeitsalltag, im privaten Umfeld – sind persönliche Beziehungsnetzwerke erforderlich, um seinen Willen und seine Wünsche durchsetzen zu können.

Wer sich in einer Machtposition befindet, der muss diese auch regelmäßig verteidigen und überprüfen, ob es durch andere – Untergebene – zu keinen Grenzüberschreitungen kommt. Dazu dienen bei Menschen und Menschenaffen Rituale der Begrüßung, des sozialen Kontakts und der erwiesenen Wohltaten. Der Primatenforscher Frans de Waal schreibt in seinem Buch ‚Wilde Diplomaten‘, dass sechzig Prozent der Kämpfe in einer Gruppe von Schimpansen dadurch ausgelöst werden, dass sich zwei Tiere nicht rangadäquat grüßen: „Sich ducken und zum Alphamännchen aufblicken macht klar, wer der Boss ist.“ Auch in menschlichen Soziotopen ist der Gruß als Beziehungsinformation wichtig und oft streng geregelt (siehe Kasten). Zwei Leute, die sich nicht mehr begrüßen, haben immer ein ernsthaftes Problem.

Schimpansen

Schimpansen© Garrett Ziegler | (CC BY-NC-ND 2.0)

Darin liegt auch der Mehrwert der Hierarchie: Je klarer sie geregelt ist, umso weniger Konfrontationen gibt es und umso stabiler ist die Gruppe. Deswegen gibt es bei uns auch umfangreiche Benimmregeln, die nur dazu dienen, den jeweiligen Rang zwischen verschiedenen Personen zu klären. Wer darf zuerst die Hand ausstrecken, wo darf man am Tisch sitzen und wer darf welche Statussymbole tragen?

Gotlfried Koch, Professor für Versicherungsinformik an der Universität Leipzig, schrieb dazu in einem Essay: „Es kann als Paradoxon bezeichnet werden, dass auf der einen Seite die Position innerhalb einer Hierarchie aus einem zum Teil durchaus als archaisch zu charakterisierenden Wettkampf hervorgeht, die Rangordnung selbst aber, wenn sie einmal entschieden ist und entsprechend gelebt wird, zur Harmonie beiträgt und weitere Konflikte elmiiniert.“

Stärke allein macht noch keinen Chef aus

Wer sich auf den Weg in Machtpositionen begibt, setzt anfangs oft seine Ellenbogen ein, um Konkurrenten zu verdrängen. Wichtig ist aber genauso auch die Nähe zu den Ranghöheren, denn je mehr Zeit man in deren Nähe verbringen darf, umso leichter steigt man weiter auf. Ist man in einer Führungsposition angekommen, sollte man sein bislang stark kompetitives Verhalten besser ablegen und sich um die Mitglieder seiner Gruppe kümmern. Denn jetzt gilt es vielmehr, Ruhe und Vertrauen zu schaffen, Streitigkeiten zu schlichten und für eine gerechte Verteilung der Ressourcen wie Belohnungen oder etwa Urlaube zu sorgen. Innerhalb so einer Karriere ändern sich also die Rollen.

Auch hier unterscheiden wir uns nicht sehr von Schimpansen, deren Anführer nur dann erfolgreich sind, wenn sie die Jagdbeute auch mit den anderen teilen. Je unsicherer sich die Mitglieder einer Gruppe fühlen, umso eher akzeptieren sie dominante Anführer in der Hoffnung auf neue Stabilität. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts belegt diese Entwicklungen, wie auch heutzutage ein Aufschwung autoritärer Staatslenker zu bemerken ist, der auf dem Substrat geopolitischer Verunsicherung gedeiht.

Macht bedeutet immer freien Zugang zu Ressourcen.

Wenn altruistisches Verhalten so erfolgreich ist, wieso gibt es dann immer wieder Regime, in denen sich die Herrschaft eines einzelnen Führers weder auf erbliche Tradition noch auf Ideologie gründet, sondern nur auf Belohnungen für einige wenige und auf der Furcht aller vor dessen Willkür und Rache? Der argentinische Sozialwissenschaftler Tomas Chamorro-Premuzic untersuchte in mehr als 40 Ländern über 1.000 Führungskräfte auf ihre Persönlichkeitsmerkmale. Seine Erkenntnis: In Gruppen, in denen die oberste Führungsebene noch nicht besetzt ist, werden oft Personen als Anführer gewählt, die aggressive, selbstbezogene und narzisstische Tendenzen aufweisen.

Ihre geringen moralischen Werte verpflichten sie weniger zu konventionellen Handlungen und geben ihnen viel größere Handlungsspielräume. Solche Persönlichkeiten geben sich selbstsicherer, sind entscheidungsfreudiger und scheinen daher besser geeignet, das Machtvakuum zu füllen. Da sich aber die Ziele der Gruppe in weiterer Folge oft nicht mit den eigenen Interessen decken, erweisen sie sich bald als wenig teamfähig, sprunghaft in ihren Entscheidungen und aggressiv gegenüber Andersdenkenden. Ein Blick auf die zeitliche Länge ihrer Herrschaftszeit belegt eine durchwegs geringe Dauerhaftigkeit dieser Machtstrategien.

Wer darf uns führen?

Die Fähigkeit zum Mitgefühl ist sicher eine jener Eigenschaften, die uns in der menschlichen Entwicklungsgeschichte zu dem gemacht haben, wie wir heute sind. Sich in andere hineinversetzen zu können, die Fähigkeit, Emotionen anderer nachzuempfinden, und die daraus resultierende Bereitschaft zur Kooperation haben unsere Zivilisation entstehen lassen. Aber trotz dieser humanbiologischen Wurzeln haben wir einen freien Willen und verfügen über einen hoch entwickelten, rationalen Denkapparat.

Dieser befähigt uns, über unsere Handlungen nachzudenken, darauf aufbauend neue Entscheidungen zu treffen und wesentliche Konsequenzen daraus zu erkennen. Um es mit einem Aphorismus des Philosophen George Santayana zu formulieren: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ Entscheiden wir also mit Bedacht, wem wir Macht übertragen und welchen Stimmen wir folgen. ■

Peter Iwaniewicz ist Biologe, Wissenschaftsjournalist und Kolumnist der Stadtzeitung ‚Falter‘ in Wien. Er unterrichtet an der Universität Wien Wissenschaftskommunikation und ist Autor des Buches „Menschen, Tiere und andere Dramen“, das 2018 vom Verlag Kremayr & Scheriau publiziert wurde.

© Ursache\Wirkung

Der Artikel erschien in ‚Ursache\Wirkung‘ Nr. 107, 01/2019, S. 10–16. Online-Veröffentlichung mit freundlicher Erlaubnis von ‚Ursache\Wirkung‘ und Peter lwaniewicz.

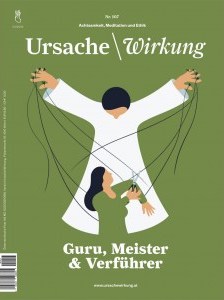

Die Ausgabe Nr. 107 von ‚Ursache\Wirkung‘ unter dem Titel „Meister, Guru und Verführer“ widmet sich den Themen der Lehrer-Schüler-Beziehung, Macht und Machtmissbrauch, spirituelle Führung und Selbstverantwortung.

- Von der Empathie zum Mitgefühl in einem neurowissenschaftlichen Labor – Matthieu Ricard

- Das spirituelle Heldenzeitalter ist vorbei – Interview mit Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen

- Macht Macht blind? – Spektrum

- Don’t Let Power Corrupt You – Dacher Keltner