Krieg und Gewalt im Buddhismus

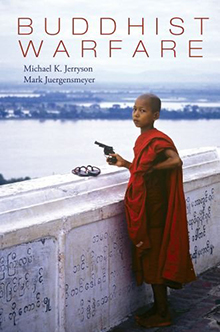

»BUDDHIST WARFARE«

Eine Buchbesprechung aus »Tibet und Buddhismus«, Heft 100

Jens-Uwe Hartmann

Ludwig-Maximilians-Universität München

Institut für Indologie und Tibetologie

Die besondere Friedfertigkeit des Buddhismus gehört zu den gängigen Vorstellungen im Westen. Hans-Wolfgang Schumann, Verfasser vieler Bücher zum Buddhismus, sah 1998 im Magazin Der Spiegel den Erfolg des Buddhismus im Westen „unter anderem in der Sanftmut und der Toleranz dieser Religion. Es wurden in ihrem Namen keine Kriege geführt, keine Menschen auf Scheiterhaufen geworfen, keine Bücher verbrannt.“ Wie gewaltfrei ist der Buddhismus aber nun wirklich? Dieser Frage sind in den letzten Jahren etliche wissenschaftliche Studien nachgegangen, und sie haben – wenig überraschend – das Bild vom gewaltfreien Buddhismus korrigiert. Die Herausgeber des vorliegenden Buches haben neun Beiträge verschiedener Autoren zusammengestellt, die speziell das Verhältnis von Buddhismus und kriegerischer Gewalt untersuchen.

Die ersten beiden Beiträge widmen sich den dogmatischen Grundlagen, d.h. sie gehen der Frage nach, welche Aussagen zum Krieg in der buddhistischen Lehre zu finden sind. Den Auftakt bildet die englische Übersetzung der 1957 in französischer Sprache erschienenen Untersuchung von Paul Demieville zu Buddhismus und Krieg, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat. Als nächstes stellt Stephen Jenkins eines der ganz wenigen Mahāyānasūtras vor, das den Konflikt des Herrschers thematisiert und Handlungsanleitungen für Bestrafungs- und drohende Kriegsfälle enthält: Pragmatisch wird vor zuviel Mitgefühl gewarnt, weil dies die Übeltäter ermutigt; Körperstrafen sind zwar erlaubt, aber Verstümmelung und Todesstrafe werden abgelehnt (durchaus ein Fortschritt gegenüber anderen altindischen Rechtssystemen). Im Konfliktfall gilt Krieg als das äußerste Mittel, aber nicht aufgrund ethischer Erwägungen, sondern wegen der ungewissen Erfolgsaussichten. Ist Krieg unvermeidbar, so soll der Herrscher drei Ziele verfolgen, nämlich Leben schonen, siegen und den Gegner lebendig gefangen nehmen.

Die folgenden Beiträge befassen sich mit konkreten Fällen der Geschichte und der Gegenwart, und zwar mit einem Beispiel in Tibet (17. Jh.), in der Mongolei (16.–20. Jh.), in Japan (20. Jh.), Korea (20. Jh.), Sri Lanka (20.–21. Jh.) und Thailand (21. Jh.). Im 17. Jahrhundert gelang es den Gelugpas mit Hilfe der Mongolen, ihre innertibetischen Gegner auszuschalten und eine neue Herrschaftsform mit dem Dalai Lama an der Spitze einzuführen, die bis zur chinesischen Okkupation Bestand hatte. Derek Mäher zeichnet nach, wie der 5. Dalai Lama den gewaltsamen und durchaus blutigen Weg zur Macht in seinen Werken entschärft und ihn in einen aus buddhistischer Sicht sinnvollen und positiven historischen Prozess umdeutet.

Vesna Wallace beschäftigt sich zunächst mit den gewaltsamen Maßnahmen, mit denen die mongolischen Herrscher den Buddhismus in der Mongolei einführten und durchsetzten, und dann mit dem grausamen Strafrecht, das die Einheit von Staat, Herrschaft und Religion aufrechterhalten sollte. Mit Krieg hat dieser Beitrag zwar nichts zu tun; er zeigt aber, wie der Buddhismus als Quelle für die Durchsetzung staatlicher Gewalt verwendet werden kann.

Brian Daizen Victoria hat bereits in zwei Büchern den unseligen ideologischen Beitrag prominenter Vertreter des Zen-Buddhismus zur Legitimation der japanischen Aggressionspolitik im Zweiten Weltkrieg untersucht. Dies setzt er hier fort und wendet sich dagegen, solche Personen überhaupt noch als Buddhisten zu bezeichnen, ein Standpunkt, der verständlich, aber nicht unproblematisch ist.

Ähnlich zeigt Xue Yu, wie die chinesischen Buddhisten 1949 nach der Machtübernahme der kommunistischen Partei unter immensen Druck gerieten und dass Mönche und Nonnen schließlich den Forderungen der neuen Machthaber zu nationaler Einheit Folge leisteten und die chinesische Teilnahme am Korea-Krieg unterstützten, wobei eine Reihe von Mönchen sogar in die Freiwilligenarmee eintrat.

Daniel Kent richtet seinen Blick auf den kürzlich erst zu Ende gegangenen blutigen Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen buddhistischen Singhalesen und hinduistischen Tamilen. Er zeigt den Widerspruch zwischen religiös geprägtem Nationalismus und der Forderung nach Gewaltlosigkeit, in dem betreuende Mönche ebenso wie kämpfende Soldaten stehen, und verfolgt, wie sie mit der Frage nach den karmischen Folgen von Gewalt umgehen.

Michael Jerryson schließlich untersucht den gegenwärtigen Konflikt zwischen malaiischen Muslimen und Thai-Buddhisten im Süden Thailands im Hinblick auf die Rolle von Mönchssoldaten, d.h. von Personen, die der Armee angehören und gleichzeitig als Mönche ordiniert sind. Da sich Terroranschläge vor allem gegen buddhistische Institutionen richten, übernehmen sie eine Schutzfunktion in bedrohten Tempeln, halten ihre Armeezugehörigkeit aber möglichst verborgen.

In einem Nachwort stellt Bernard Faure allgemeine Überlegungen zum Verhältnis zwischen Buddhismus und Gewalt an. Mit Recht wirft er die Frage auf, ob es jemals einen „reinen“, d.h. einen von allen Verstrickungen freien Buddhismus gegeben haben könnte. Es scheint, dass der Buddhismus von Anfang an immer dann erfolgreich war, wenn eine enge Verbindung zu Macht und Herrschaft bestand. Die Verbindung bleibt jedoch nicht ohne Folgen, ein Mechanismus, der sich bei jeder Religion beobachten lässt.

Nicht alle buddhistischen Leser werden dankbar sein, wenn so heftig am Klischee von der Gewaltlosigkeit gekratzt wird. Wer sich aber souverän genug fühlt, solche Irritationen in seinem Buddhismusbild auszuhalten, dem kann das Buch auf jeden Fall zur Lektüre empfohlen werden. ■